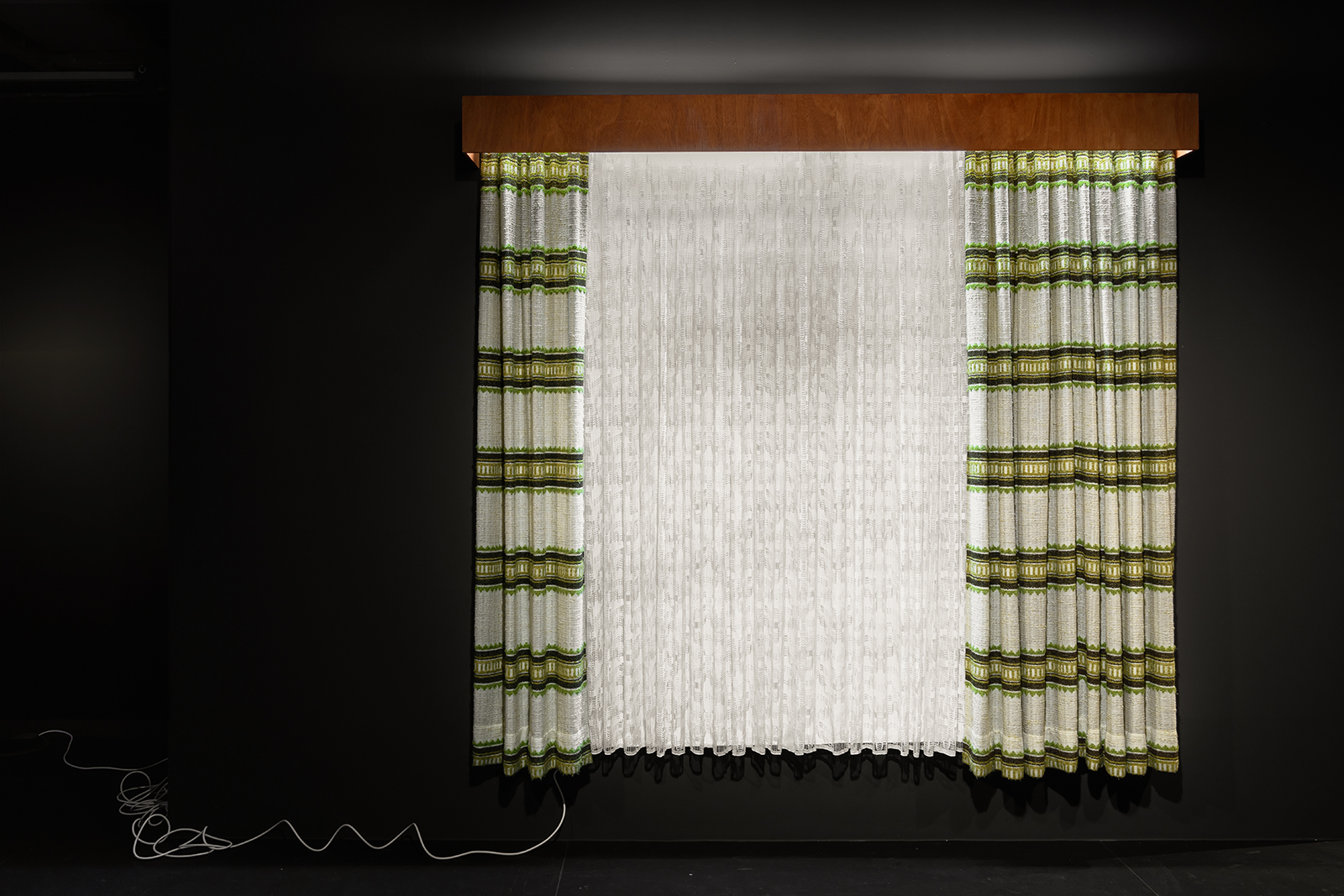

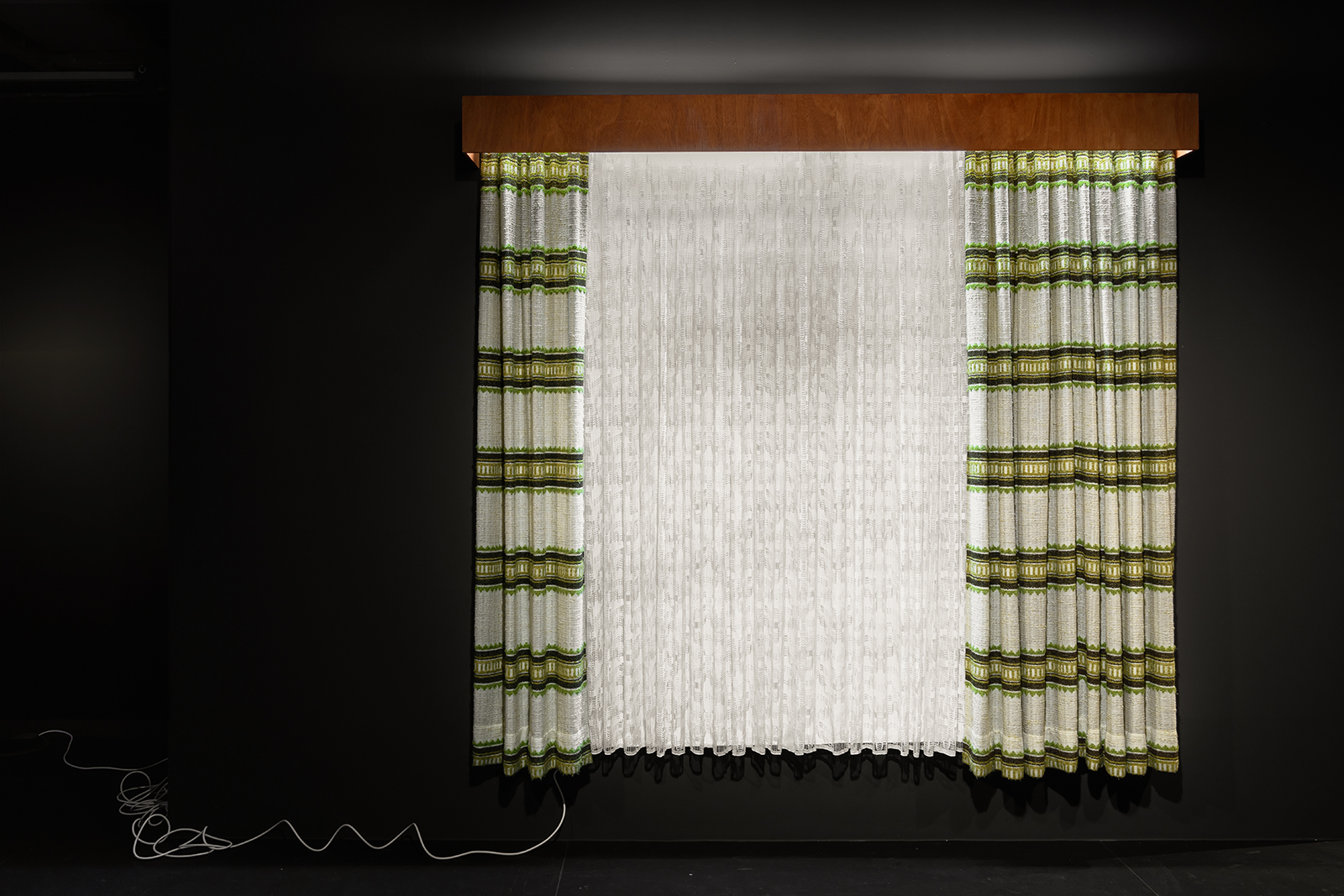

Family Curtain Vert, Vorhangstoff, Vorhangschiene, Leuchtstoffröhren, Holzblende, Metallwinkel, 240 cm x 260 cm x 24 cm

Family Curtain Vert, Detail

Family Curtain Vert, Detail

Fotos: Moritz Bernoully

Family Curtain Vert, Vorhangstoff, Vorhangschiene, Leuchtstoffröhren, Holzblende, Metallwinkel, 240 cm x 260 cm x 24 cm

Family Curtain Vert, Detail

Family Curtain Vert, Detail

Fotos: Moritz Bernoully

Bedside Table, Nachttisch aus lackiertem und furniertem Holz, Spiegel, Holzplatte, 61 cm x 90 cm x 42 cm

Bedside Table, Detail

Bedside Table, im Elternhaus

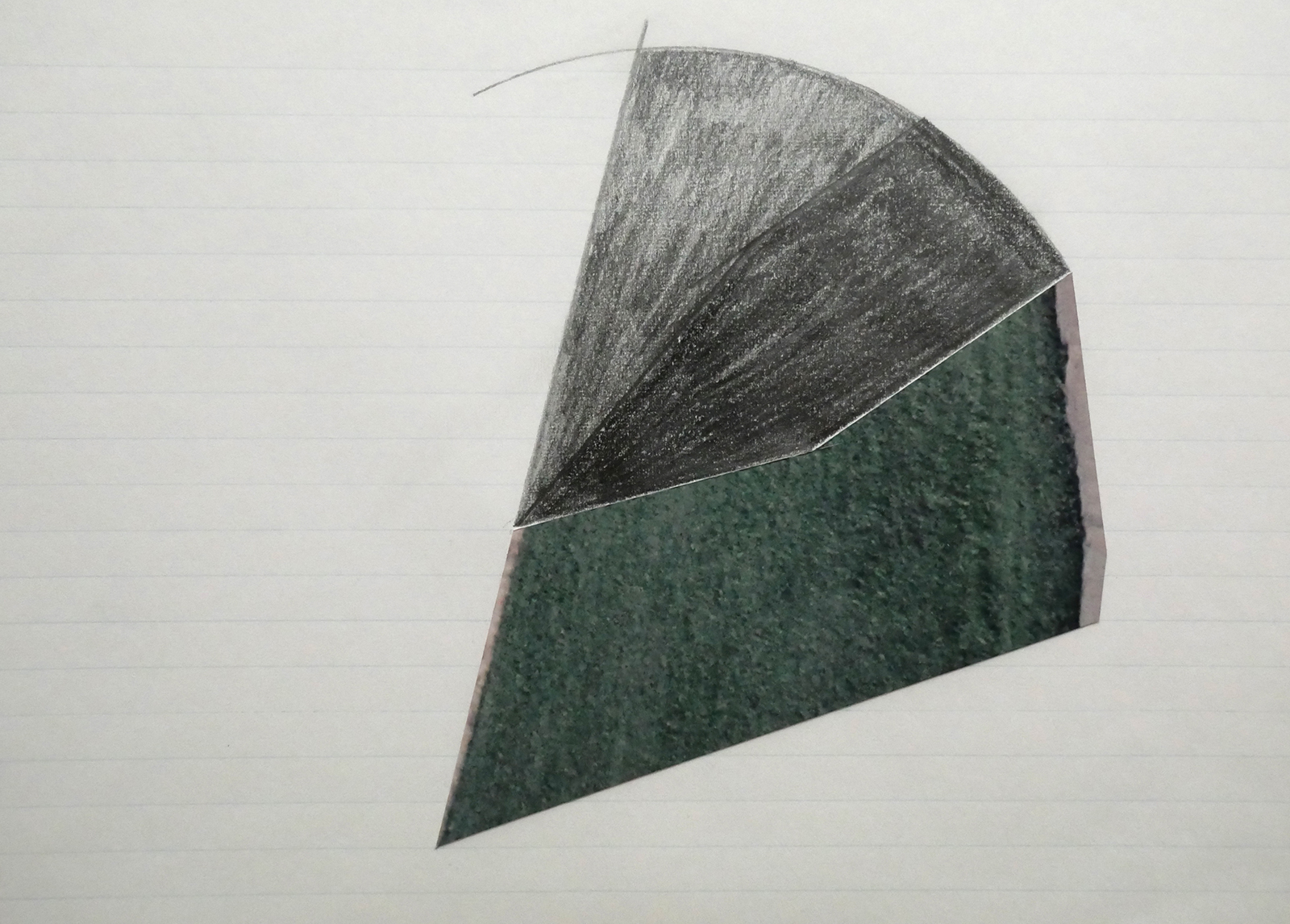

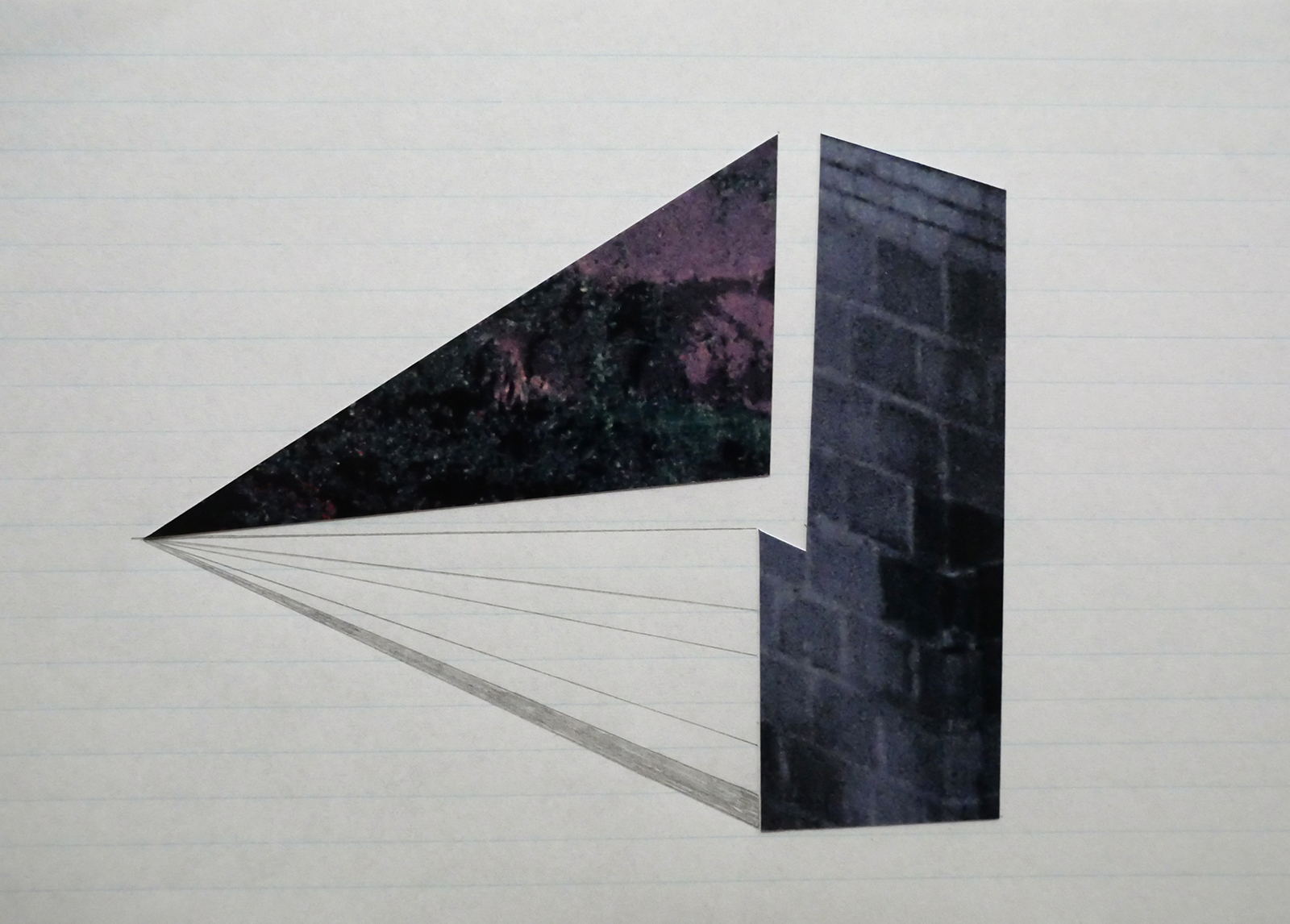

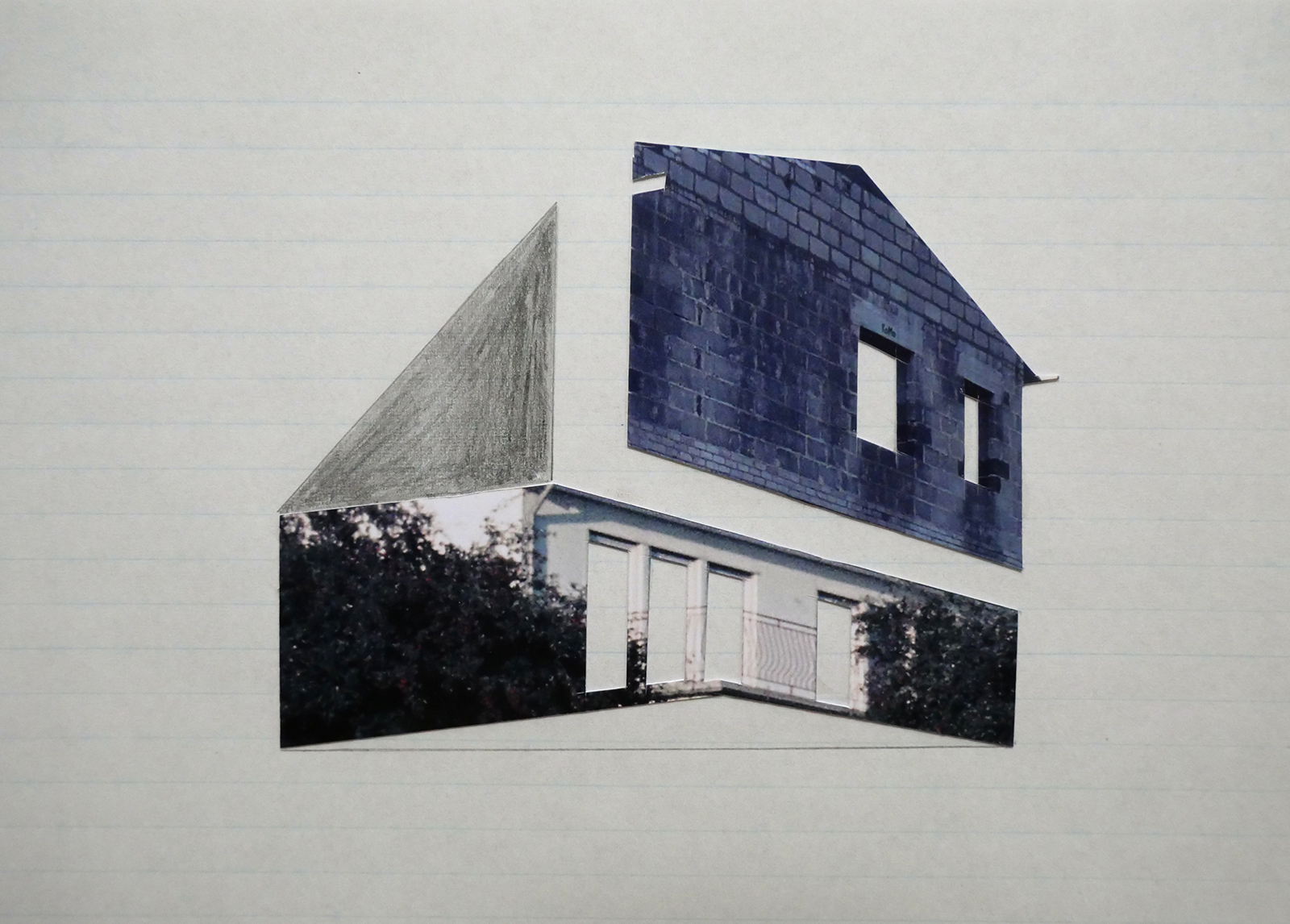

Herited 1, 2021, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

Herited 2, 2021, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

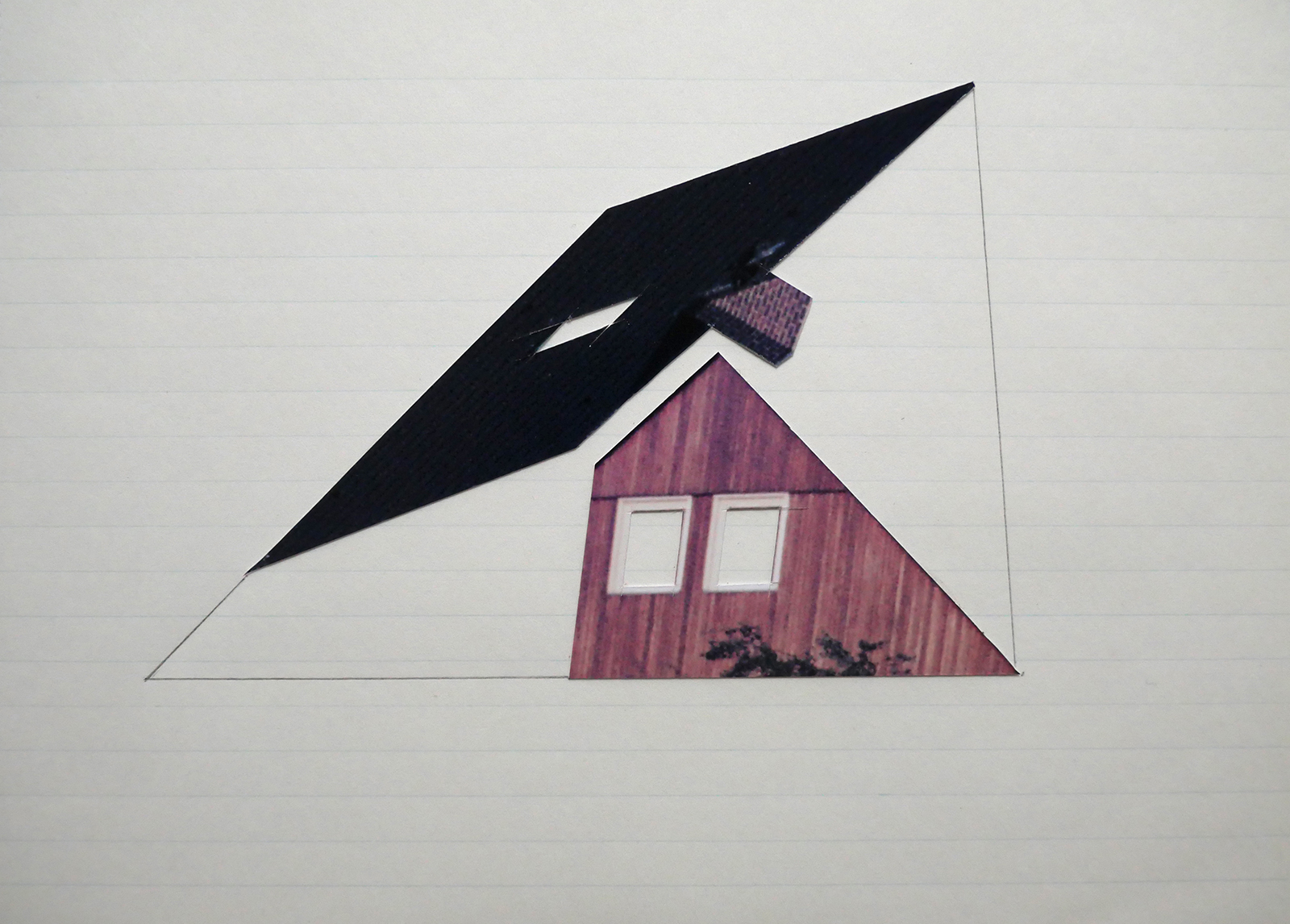

Herited 3, 2022, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

Herited 4, 2022, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

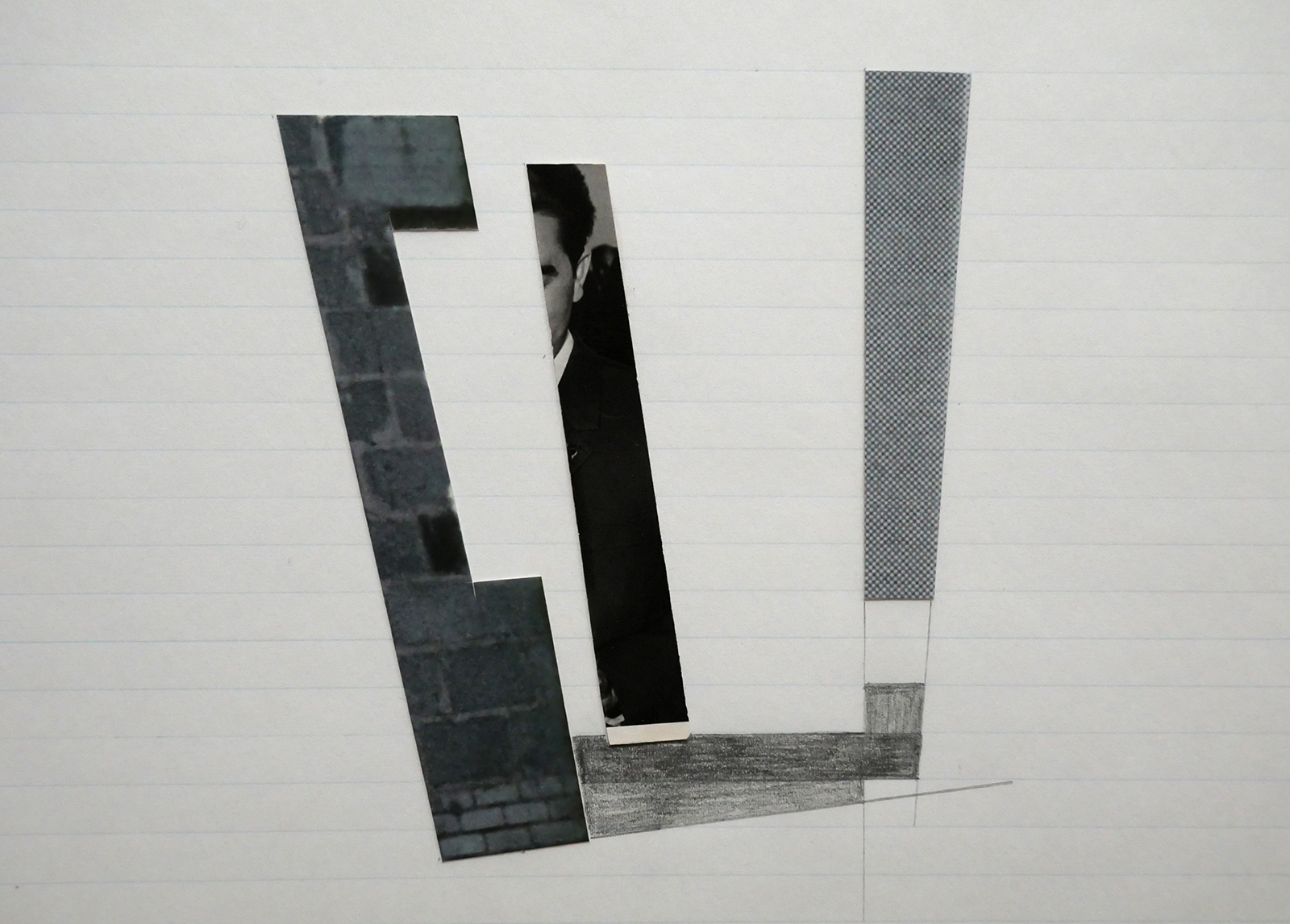

Herited 5, 2022, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

Herited 6, 2022, geerbte Fotografien und geerbter Bleistift auf geerbtem Papier, 19,9 x 14,8 cm

Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Nürnberg 2023

Kunst am Bau, Teilnahme am eingeladenen Wettbewerb, Wettbewerbsbeitrag, Wandrelief im Vortragssaal des Institutsteils Navigation und Ortung LOK

FRNHFER, 2023, Wandcollage, Prints auf Alu-Verbundplatten, Aluminiumstreben, 375 cm x 573 cm x 12 cm, Visualisierung

FRNHFER, 2023, Wandcollage, Prints auf Alu-Verbundplatten, Aluminiumstreben, 375 cm x 573 cm x 12 cm, Visualisierung

FRNHFER, 2023, Wandcollage, Prints auf Alu-Verbundplatten, Aluminiumstreben, 375 cm x 573 cm x 12 cm, Visualisierung im Raum

FRNHFER, 2023, Wandcollage, Prints auf Alu-Verbundplatten, Aluminiumstreben, 375 cm x 573 cm x 12 cm, Visualisierung im Raum

Erläuterung und Begründung des Entwurfskonzepts

Als Ort für meinen Wettbewerbsbeitrag habe ich die große Wand im Vortragssaal gewählt. Mein Entwurf ist eine collagierte, reliefartige Wandarbeit.

Die Collage ist aus verschiedenen Oberflächen von Forschungsräumen aus den 50er Jahren zusammengesetzt. Es handelt sich um drei verschiedene Fliesenbeläge und eine Wandverkleidung. Die Oberflächen entstammen Forschungspublikationen aus dieser Zeit und verweisen so auf die Gründungszeit der Fraunhofer Gesellschaft 1949, sowie die Zeit der ersten Institutsgründungen ab 1954. Um den konkreten Forschungsinhalt des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen im Entwurf zu berücksichtigen, habe ich über das Leibniz- Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek aktuelle Forschungsberichte eingesehen. Auffällig ist hier das lockere Nebeneinander von Fotografien, Grafiken, Koordinatensystemen usw.

Die grafischen Linien, die sich technoid über die Collage spannen, verweisen assoziativ auf diese aktuellen Forschungsberichte. Außerdem werden architektonische Elemente aus dem Institutsgebäude optisch aufgenommen: Der Betonwerkstein aus dem Foyer kommt als Print ebenso vor, wie die vertikalen Linien der dunklen Fensterzargen.

Es handelt sich bei der Wandcollage um einzeln montierte Alu-Verbundplatten, die teilweise übereinander angeordnet sind. Bei den schwarzen Linien handelt es sich um Aluminiumprofile, die in verschiedenen Abständen zur Wand angebracht sind.

Das Welterbekomitee der Vereinten Nationen hat am 24. Juli 2021 entschieden, die Mathildenhöhe Darmstadt als UNESCO Weltkulturerbe anzuerkennen. Das Besucherzentrum für die neue Weltkulturerbestätte ist als Neubau in direkter Nachbarschaft zum Fachbereich Gestaltung, auf dem sogenannten Osthang, geplant. Der Osthang ist laut Selbstbeschreibung „ein Ort der Künste, der Freiheit und Freizeit, abseits von Großstadtbeton, Lärm und Kommerz: ein kleines Waldstück, ein wichtiges Stück Subkultur, eine Utopie.“

Das Weiterdenken dieser Utopie war bereits Inhalt eines Blockkurses im vergangenen Herbst und soll nun an dieser Stelle ergänzt und erweitert werden: Wie könnte ein Nebeneinander eines temporären Kunst- und Kulturortes und des Besucherzentrums aussehen? Welche Ausstellungs- und Begegnungsformate könnten auf dem Gelände und im neuen Besucherzentrum stattfinden und mit dem Fachbereich korrespondieren?

Gearbeitet wird fast Wand an Wand zum neuen Besucherzentrum, nämlich in der Aula des Fachbereichs. Dort sollen Modelle und Collagen aus verschiedenen Materialien entstehen, die sich mit der Thematik frei auseinandersetzen. Die unmittelbare Nähe zum „Ort des Geschehens” lädt die Studierenden immer wieder zur direkten Überprüfung ihrer Entwürfe und zur Ortsbegehung ein. Im Anschluss an den Blockkurs wird eine Dokumentation erstellt.

Als Gast wird Dipl. Ing. Céline Grieb, Mitarbeiterin des Welterbebüros (Projektmanagement und Entwicklung), den Teilnehmer*innen an einem Tag Fragen beantworten können.

Das Welterbekomitee der Vereinten Nationen hat am 24. Juli entschieden, die Mathildenhöhe Darmstadt als UNESCO Weltkulturerbe anzuerkennen.

Das Besucherzentrum für die die neue Weltkulturerbestätte ist als Neubau in direkter Nachbarschaft zum Fachbereich Gestaltung, auf dem sogenannten Osthang, geplant.

Der Osthang ist laut Selbstbeschreibung „ein Ort der Künste, der Freiheit und Freizeit, abseits von Großstadtbeton, Lärm und Kommerz: ein kleines Waldstück, ein wichtiges Stück Subkultur, eine Utopie.“

Das Weiterdenken dieser Utopie ist Inhalt des Blockkurses: Wie könnte ein Nebeneinander eines temporären Kunst- und Kulturortes und des Besucherzentrum aussehen, wie könnte es funktionieren? Welche temporären Installationen könnten mit dem Besucherzentrum korrespondieren?

Gearbeitet wird fast Wand an Wand zum neuen Besucherzentrum, nämlich in der Aula des Fachbereichs. Dort sollen Modelle aus verschiedenen Materialien entstehen, die sich mit der Thematik frei auseinandersetzen. Die unmittelbare Nähe zum „Ort des Geschehens“ lädt die Studierenden immer wieder zur direkten Überprüfung ihrer Entwürfe und zur Ortsbegehung ein.

Dokumentation Wir sind Welterbe – OHA!.pdf

Quelle:https://whc.unesco.org/en/list/1614/documents/Supplementary Information S. 113

Family Table, Außenansicht, Tisch und vier Stühle aus dem Elternhaus, LED-Strahler, Leuchtstoffröhren, Zeitschaltuhren, Maße variabel

Family Table, Tisch und vier Stühle aus dem Elternhaus, LED-Strahler, Leuchtstoffröhren, Zeitschaltuhren, Maße variabel

Family Table, Detail, Tisch und vier Stühle aus dem Elternhaus, LED-Strahler, Leuchtstoffröhren, Zeitschaltuhren, Maße variabel

Family Table, Detail, Tisch und vier Stühle aus dem Elternhaus, LED-Strahler, Leuchtstoffröhren, Zeitschaltuhren, Maße variabel

Family Table, leeres Elternhaus

Fotos: Dominik Schabel

Im Atelierfenster des LEW1 wird die Installation »Family Table« gezeigt. Der Esstisch aus dem Elternhaus wird in den Ausstellungskontext überführt. Es geht einerseits darum, den Passanten den Blick ins Innere des Atelierhauses zu ermöglichen, andererseits fordert Karwath+Todisko dazu auf, sich seinen eigenen aktuellen oder vergangenen »Familientisch-Assoziationen« zu stellen. Der Vater der Künstlerin verzichtet für den Zeitraum der Installation auf seinen Esstisch.

„Auf diese Weise wird der Esstisch zum Symbol, ohne dass Karwath+Todisko diese ideelle Aufladung dramatisieren würde. Im Gegenteil ist ihre Arbeit von einer sympathischen Diskretion, die der Genauigkeit des Denkens aber nicht im Wege steht. Sie hatte auch andere Gegenstände aus dem Elternhaus schon für ihre Kunst ausgeborgt, ein paar Wochen fehlte daheim der Wohnzimmervorhang, (…).“

Johannes Breckner, Darmstädter Echo

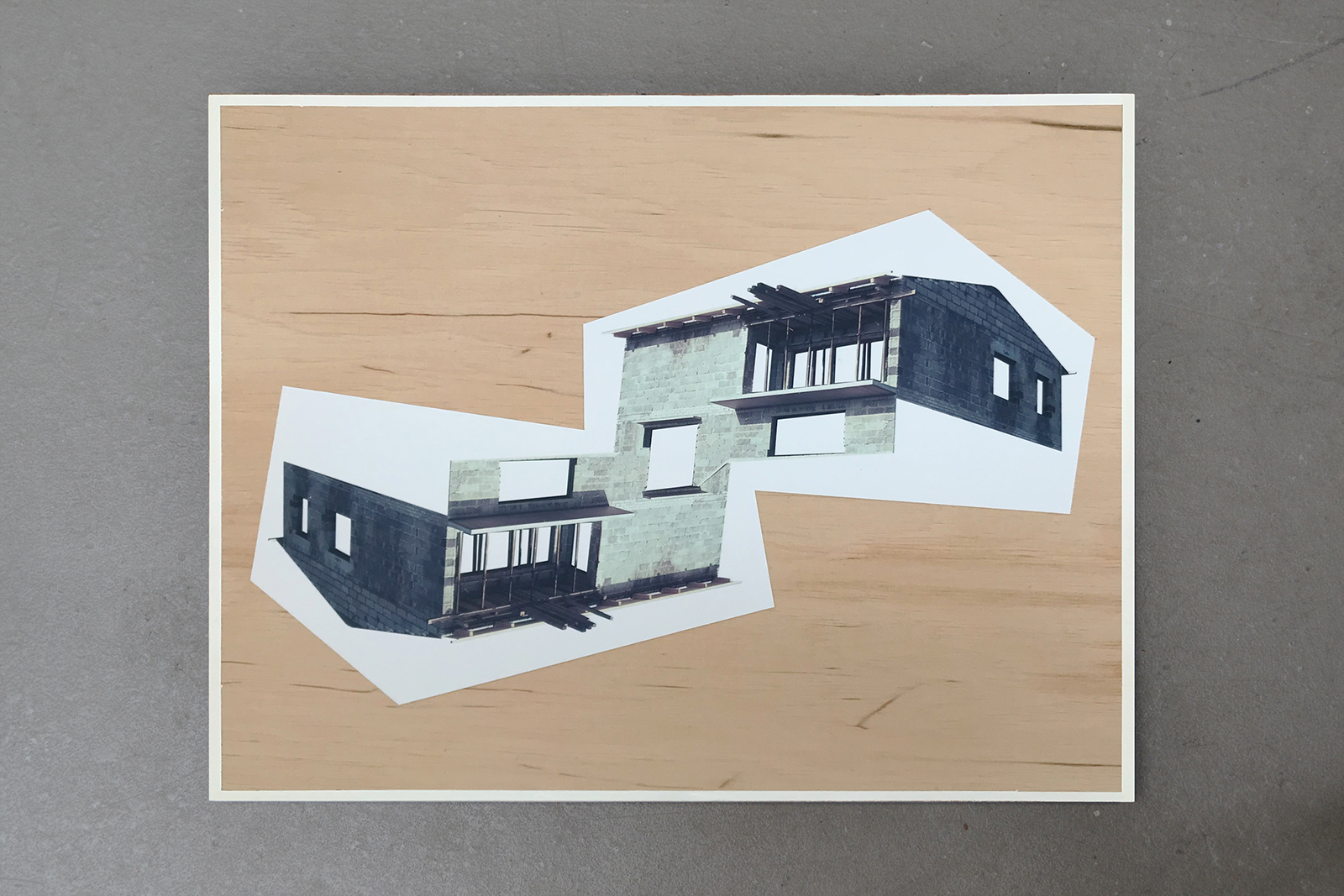

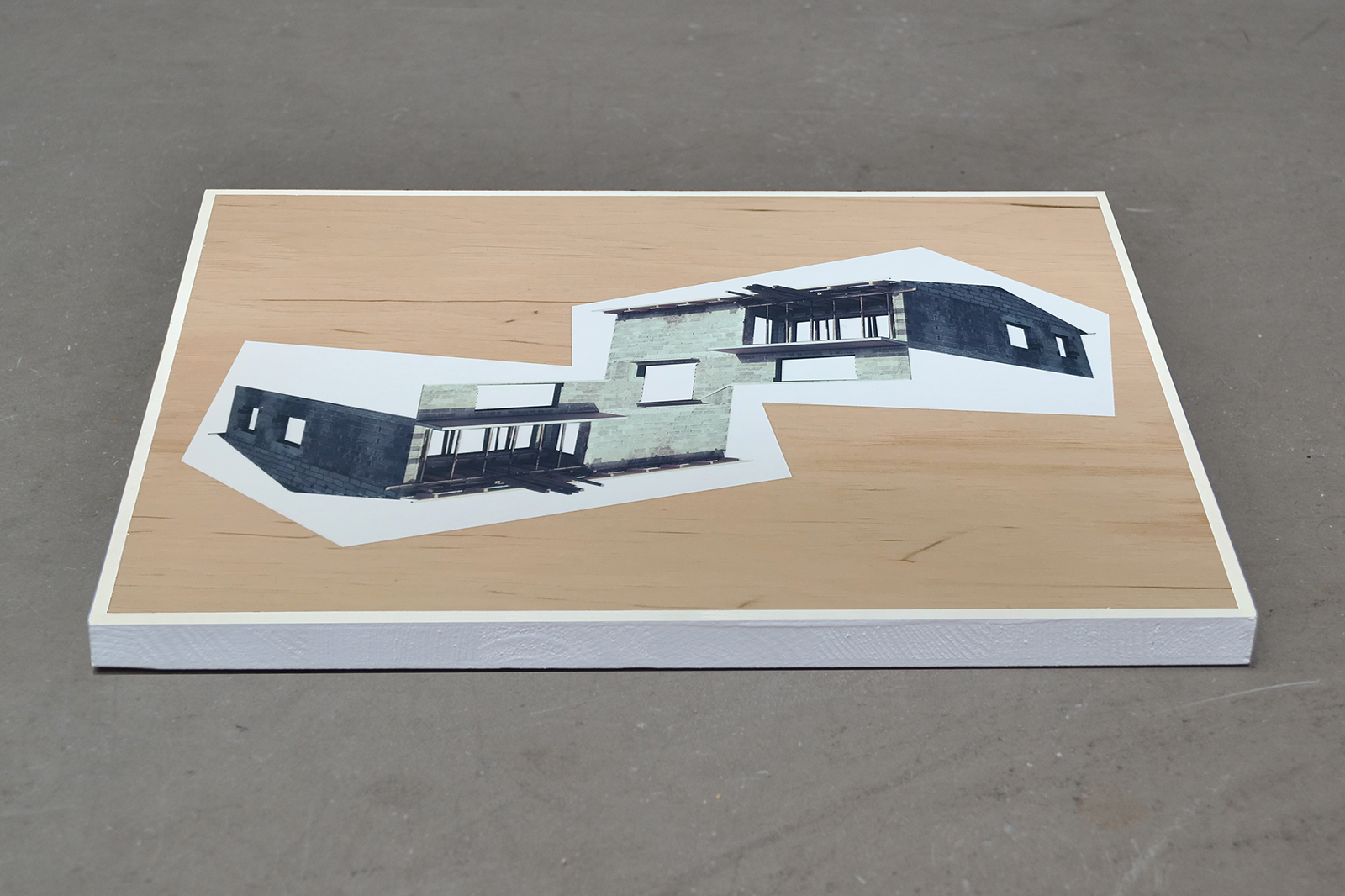

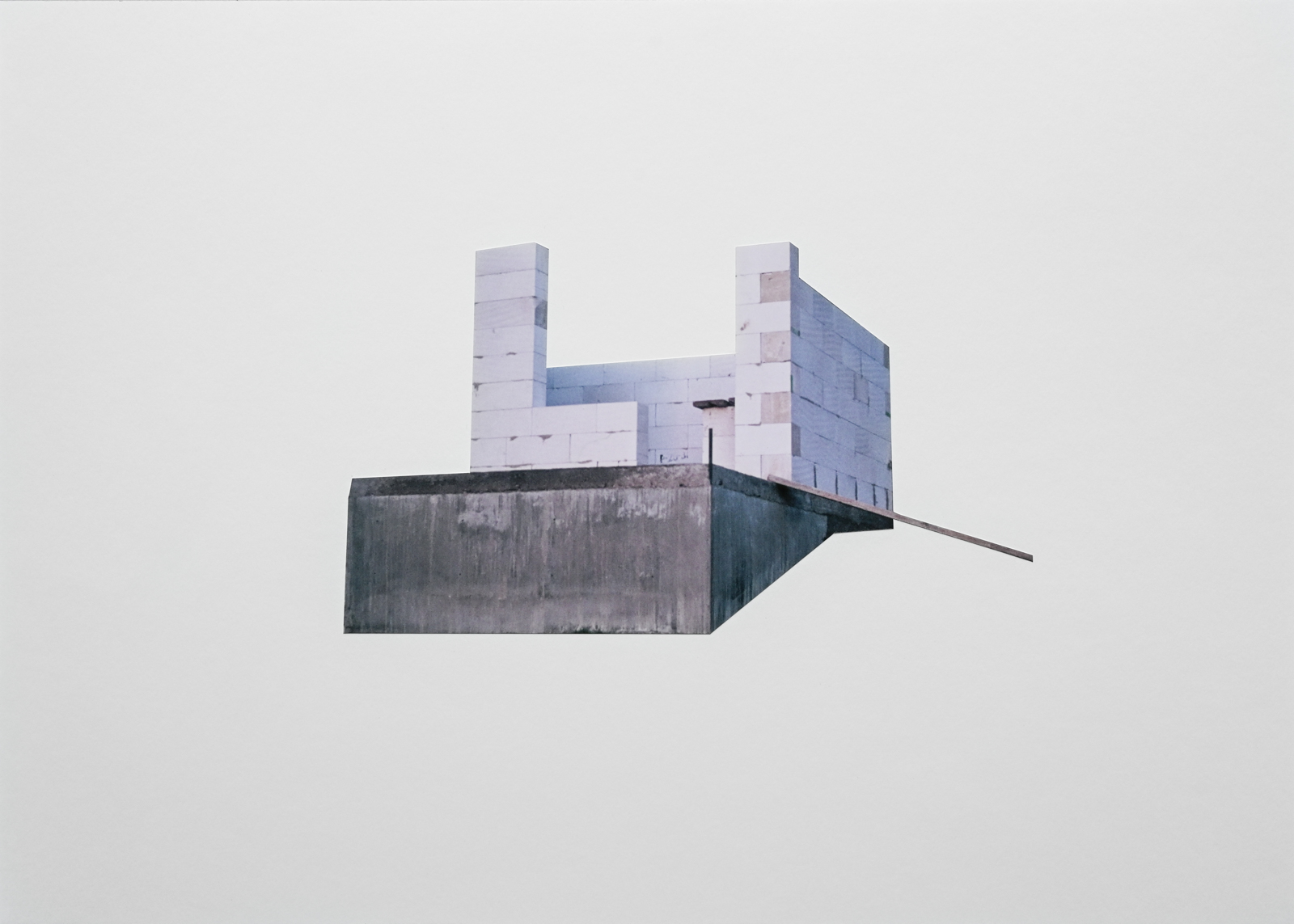

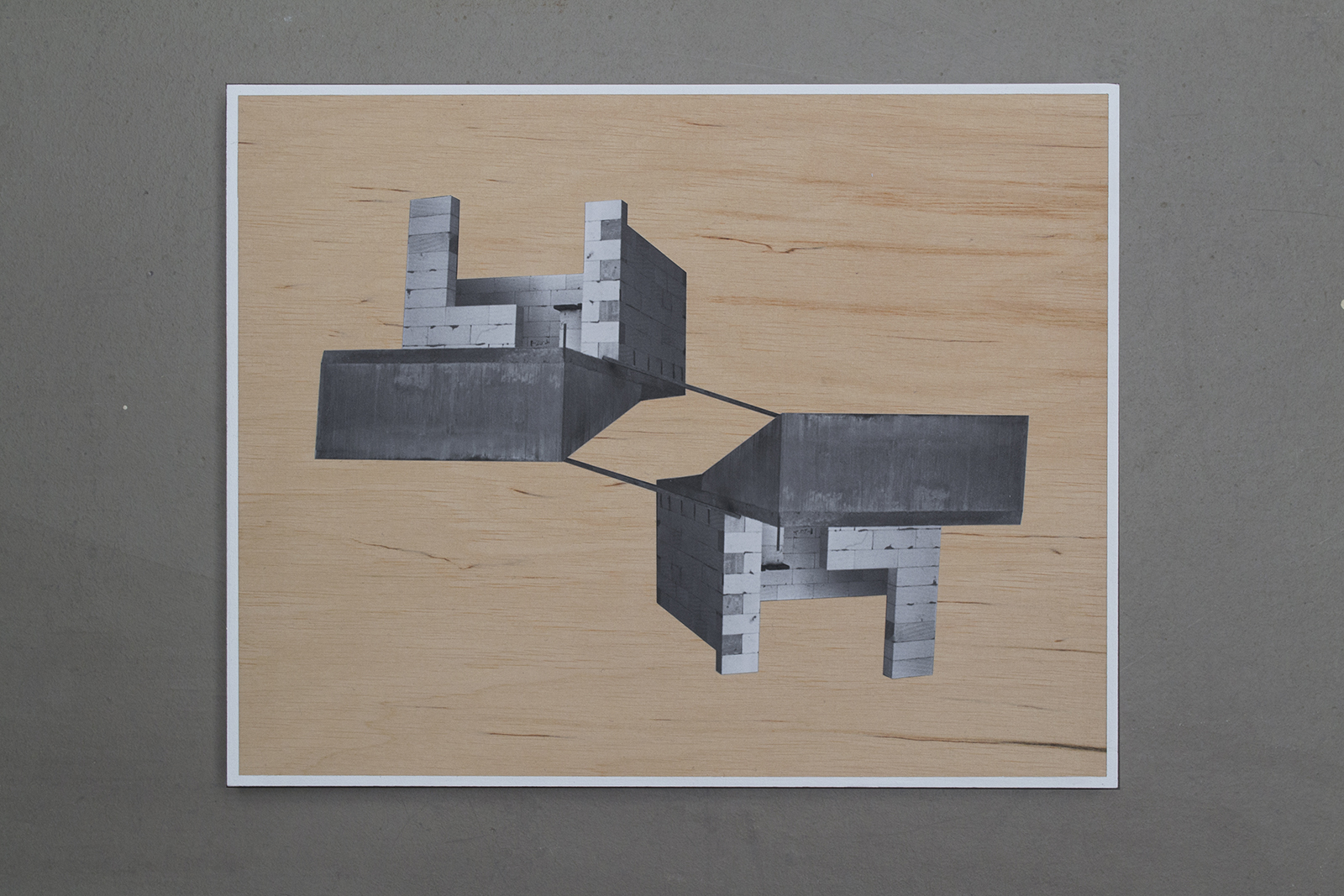

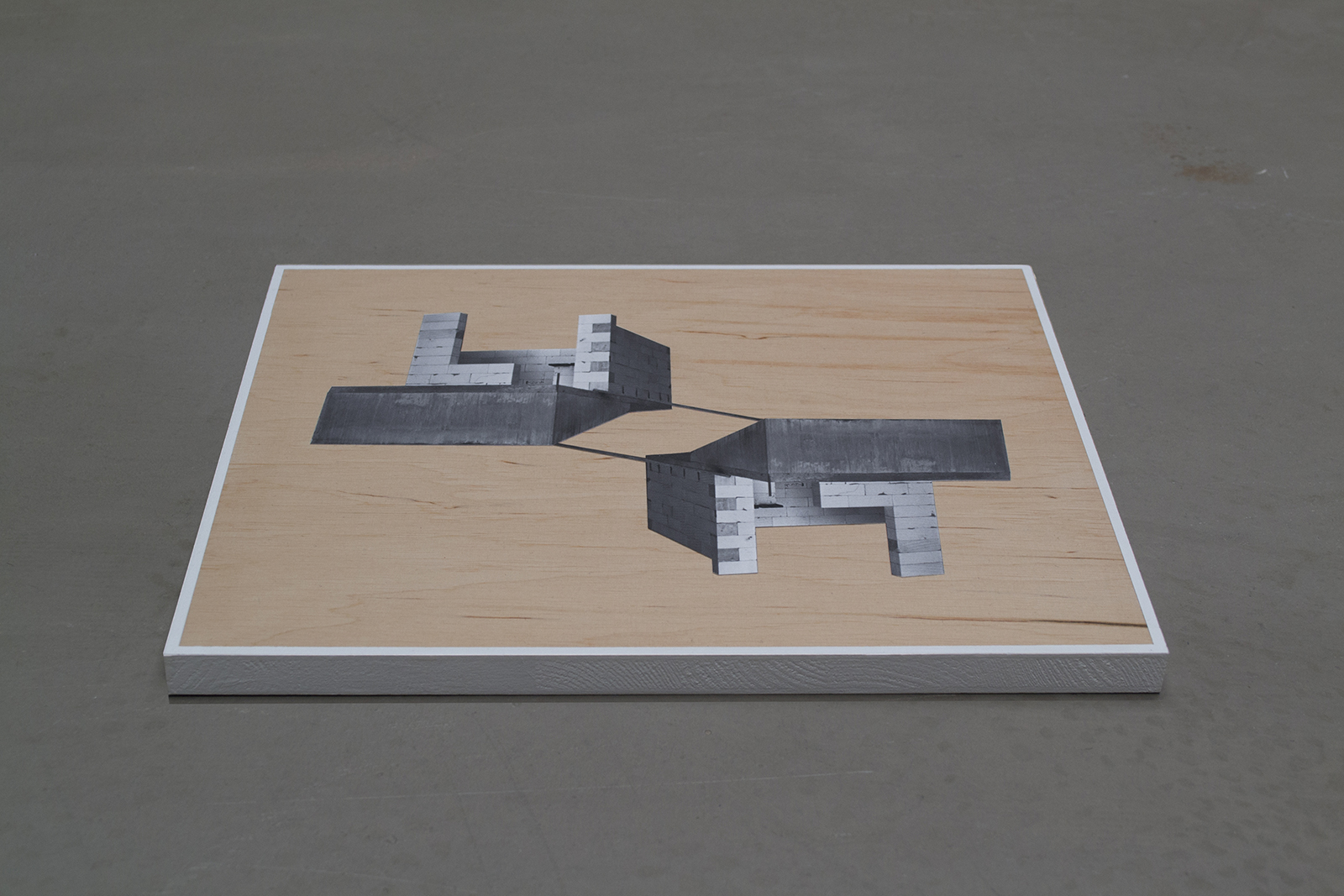

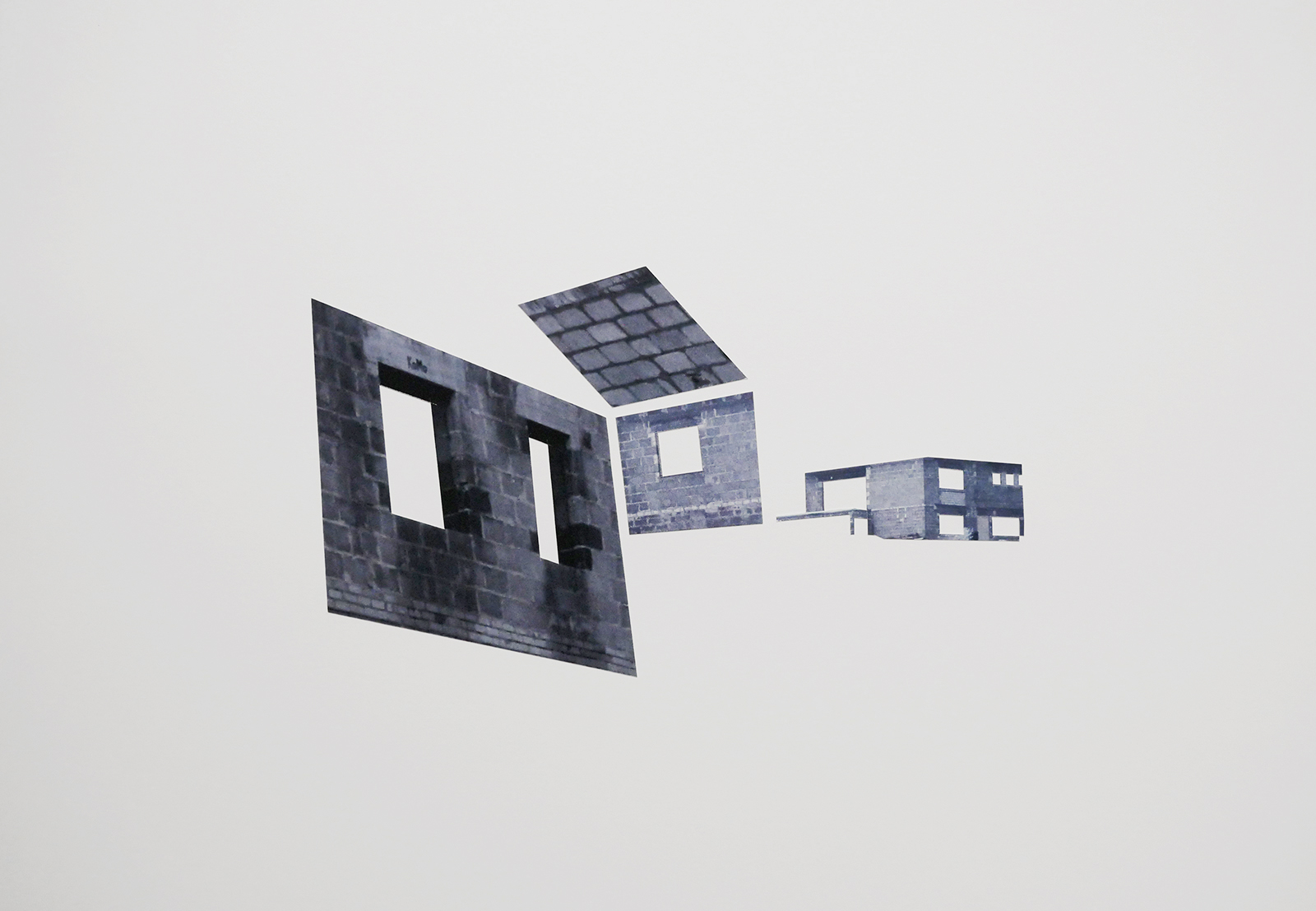

Heritage 1, 2020, Fotografie auf Papier, 84 x 59 cm

Heritage 2, 2020, Fotografie auf Papier, 70 x 100 cm

Heritage 3 (missed 3.1), 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 60 x 80 cm

Heritage 4, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 90 x145 cm

Heritage 4 (Detail), 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 90 x145 cm

Heritage 4 (Detail), 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 90 x145 cm

Heritage 5, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 90 x 145 cm

Heritage 5.1, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 5.1, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 5.1, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 5.1, 2020, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 7, 2021, Fotografie auf Papier, 50 x 70 cm

Heritage 8, 2021, Fotografie auf Papier 84 x 59 cm

Heritage 9, 2021, Fotografie auf Papier 50 x 70 cm

Heritage 9, Reproduktion für den Außenraum, LEW1, Neue Künstlerkolonie, Rosenhöhe Darmstadt, 2021, Fotografie auf Alu Dibond 100 x 150 cm

Heritage 10, 2021, Fotografie auf Papier 50 x 70 cm

Heritage 10.1, Edition für L187, Auflage 5 + 1 AP, 2021, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 10.1, Edition für L187, Auflage 5 + 1 AP, 2021, Fotografie und Acryl auf Holz, 26 x 33 cm

Heritage 11, 2021, Fotografie auf Papier 84 x 59 cm

Heritage 12, 2022, Fotografie auf Papier 84 x 59 cm

Heritage 13, 2022, Fotografie auf Papier 50 x 70 cm

Heritage 14, 2022, Fotografie auf Papier 37 x 29,7 cm

In ihrem Projekt »Heritage« beschäftigt sich Karwath+Todisko mit Erinnerungskultur. 2020 jährte sich das Ende des 2. Weltkriegs zum 75. Mal. Sämtliche Veranstaltungen mit Zeitzeugen wurden wegen des Lockdowns im Frühjahr abgesagt. Auch der Vater der Künstlerin war als ein solcher Zeitzeuge angefragt. Bei den letzten Zeitzeugen handelt es sich um Kriegskinder. Eine Generation, die üblicherweise kaum über die erlebten Traumata spricht. Diesen Menschen wurde durch die Pandemie die vielleicht letzte Möglichkeit genommen, sich öffentlich zu äußern und den nachfolgenden Generationen wurde eine Möglichkeit des Verstehens und der Verarbeitung ihres Erbes genommen.

Karwath+Todisko wendet sich Fragen zu, die den Umgang mit Objekten betreffen, die ein Mensch sein Leben lang gehütet hat und nimmt dabei auch die unter Kriegskindern verbreitete Vorratsanhäufung und das Bedürfnis nach Archivierung in den Blick. Dabei arbeitet sie mit Aufnahmen ihres Vaters, der in den 60er Jahren, Häuser, Baustellen und den Bau ihres Elternhauses fotografisch dokumentierte. Von den Fotos schneidet sie so viel weg, dass durch die Reduktion und die Kombination eine neue Ordnung entsteht, dass Haltungen deutlicher werden, dass nur das Wesentliche übrig bleibt. Es entstehen aber auch viele Leerstellen und Fragen.

„Als Kind hatte ich das Gefühl, dass meine Eltern eine große Katastrophe erlebt haben. Sie haben nie über das Erlebte gesprochen. Als typische Kinder, die den Krieg erlebt haben, lebten und leben meine Eltern mit der Überzeugung, dass ihnen als Kind nichts Schlimmes passiert sei, trotz Bombardements, Flucht und Vertreibung.

Wenn ich mir typische Bilder aus den 50er und 60er Jahren anschaue, der Zeit des Wirtschaftswunders, der Zeit des Wiederaufbaus, auf denen alles frisch und neu aussieht, dann passen die Bilder nicht zu der Gefühlswelt der Erwachsenen, die mich als Kind umgaben. Wenn es Bilder gibt, die die Gefühlswelt meiner Eltern, vor allem die meiner Mutter wiederspiegeln, wie ich sie als Kind empfunden habe, dann diese dokumentarischen Baustellenfotos. Da wird etwas Neues aufgebaut und sieht doch aus, wie eine Katastrophe.“

Das Projekt Heritage wird gefördert durch die

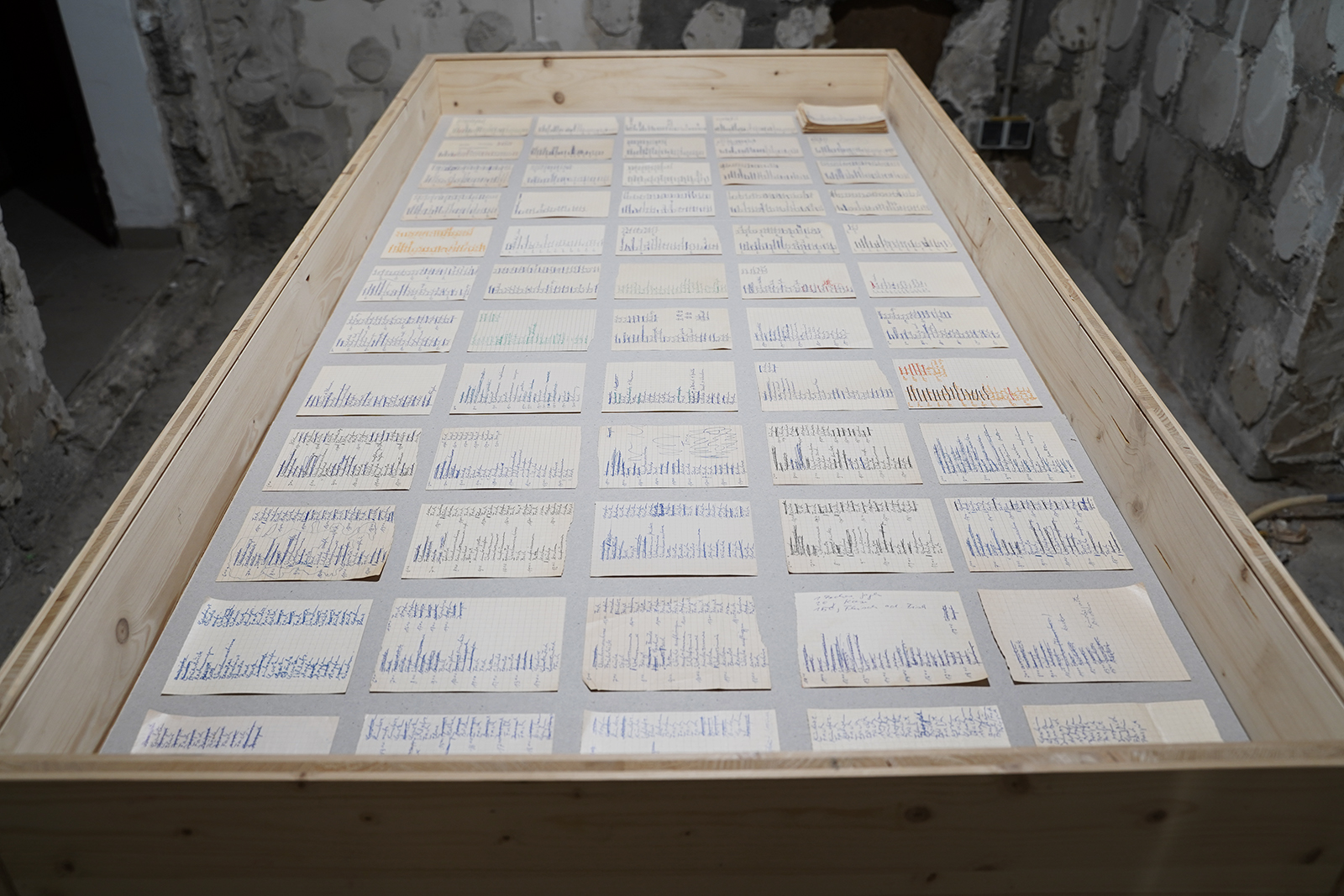

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

Mother Lists, 2020, Installation, Papierlisten, Objekttisch, 160 x 80 x 75 cm

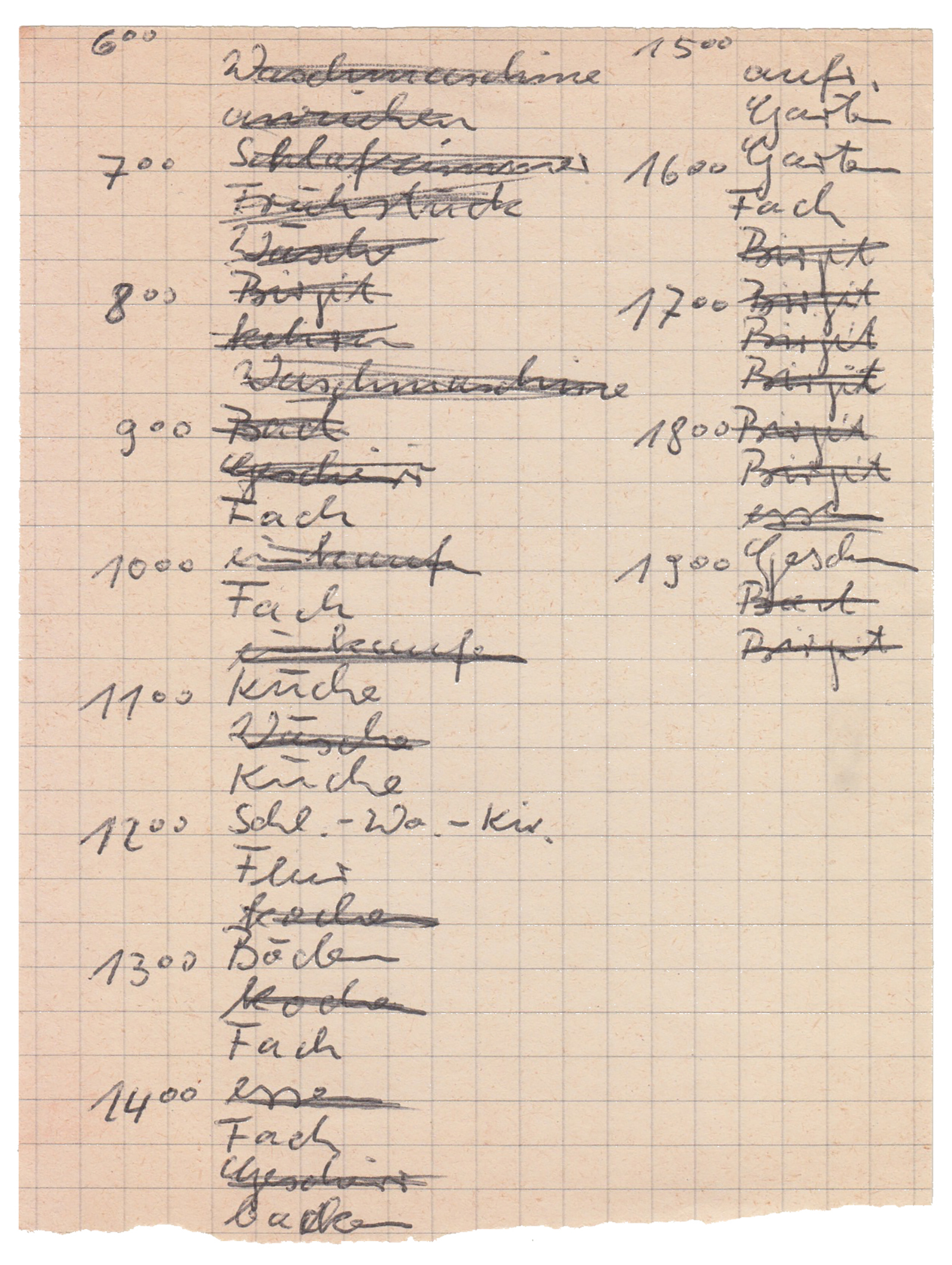

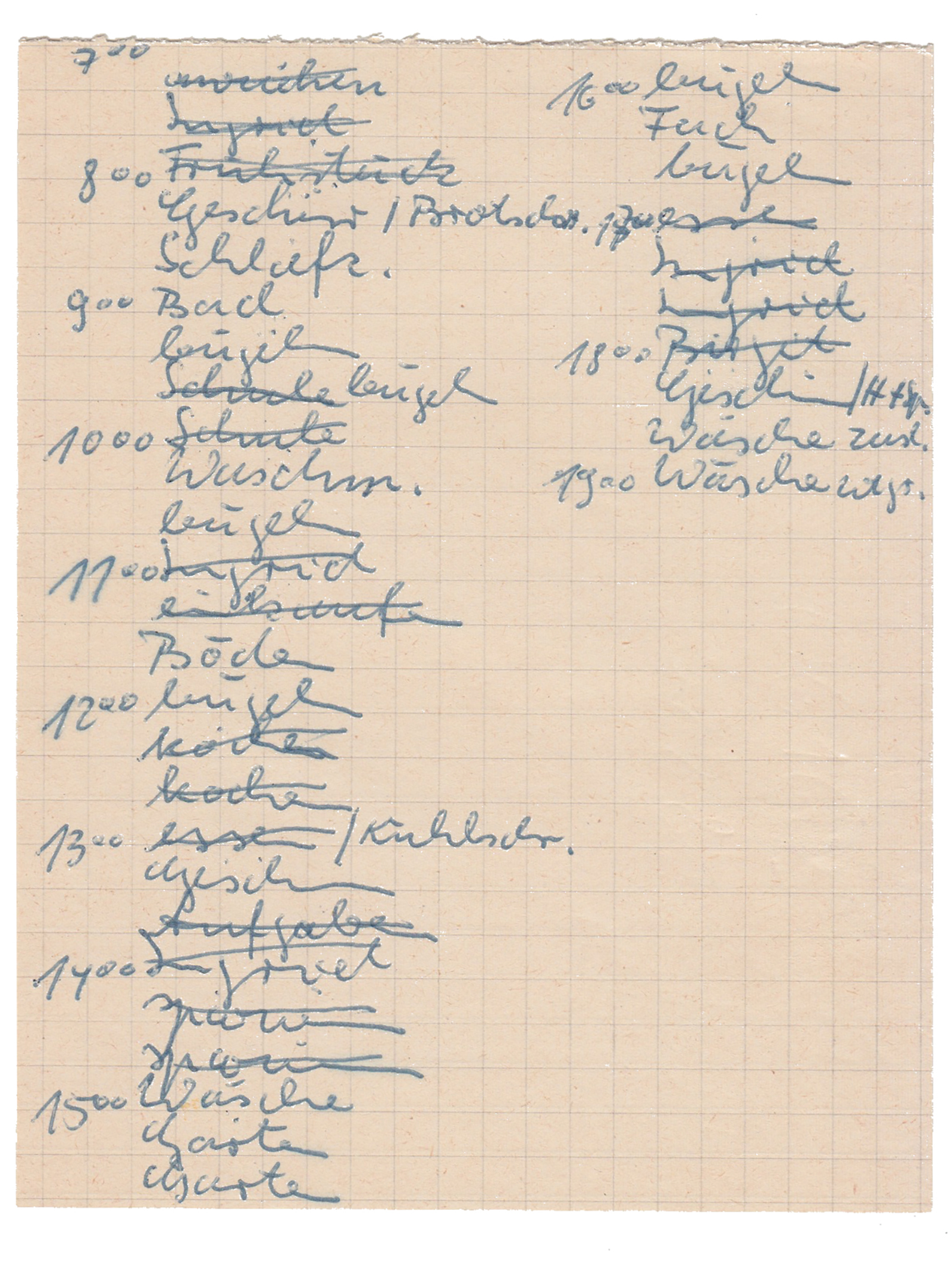

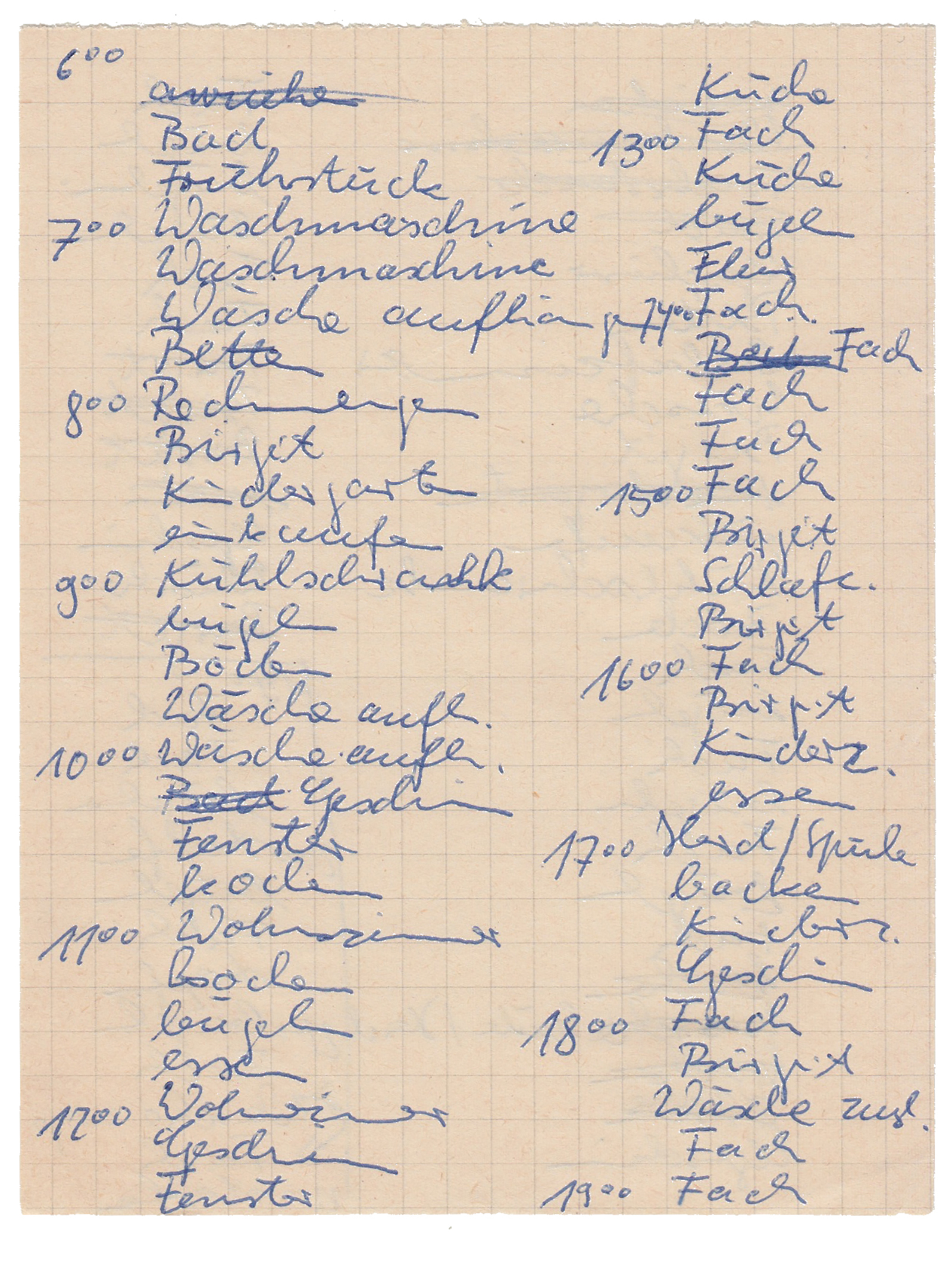

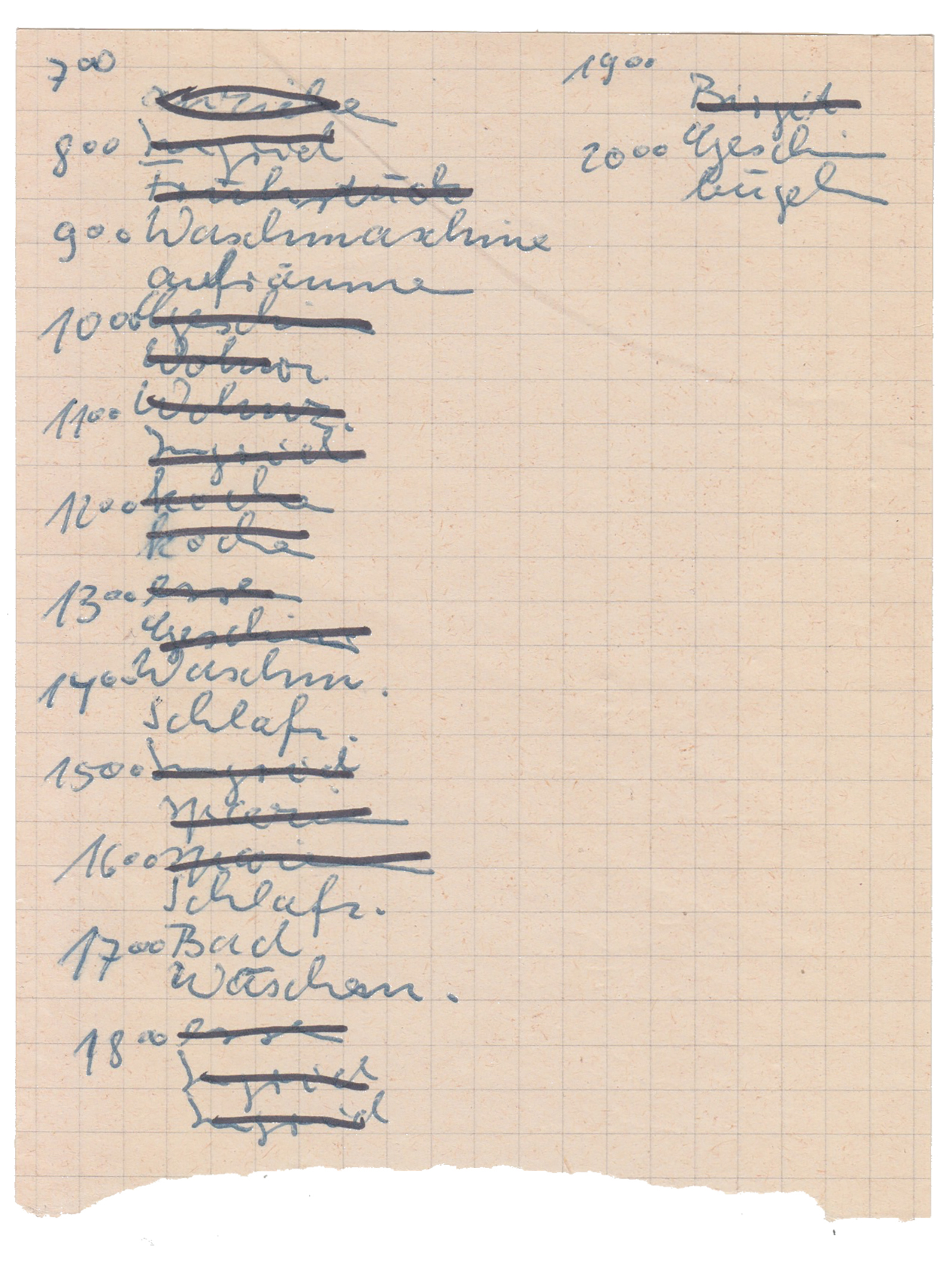

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists, Detail, 2020, Papierliste, 13,4 x 10,3 cm

Mother Lists (Mess), 2020, Fotografie, 23 x 17 cm

Mother Lists (Mess), 2020, Fotografie, 23 x 17 cm

Mother Lists (Mess), 2020, Fotografie, 23 x 17 cm

Mother Lists (Mess), 2020, Fotografie, 23 x 17 cm

„It is accompanied by a photograph alluding to her mother’s tendency of hoarding, which stands in stark contrast to the meticulous documentation of her everyday life. (…)“

Viven Kämpf & Lucy Rose Nixon

Faltenwurf, 2019, Aluminium, Motoren, Maße variabel